- 交通事故でむち打ちになった

- 治療を続けたが後遺症が残っている

- 後遺障害等級認定を申請したい

- 後遺障害等級認定の結果に不服がある

後遺障害等級認定は、慰謝料や逸失利益の金額を決定する重要な問題です。本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されない場合、本来支払われるべき適正な賠償額が支払われないことになります。 当事務所の弁護士は、交通事故被害者の方の代わりに、 適正な賠償額実現の前提として、後遺障害(後遺症)申請や異議申し立てを行い、適正な後遺障害等級認定を獲得します。

解決事例

金額

金額

金額

金額

ご依頼者様の声

適正な後遺障害等級認定の獲得

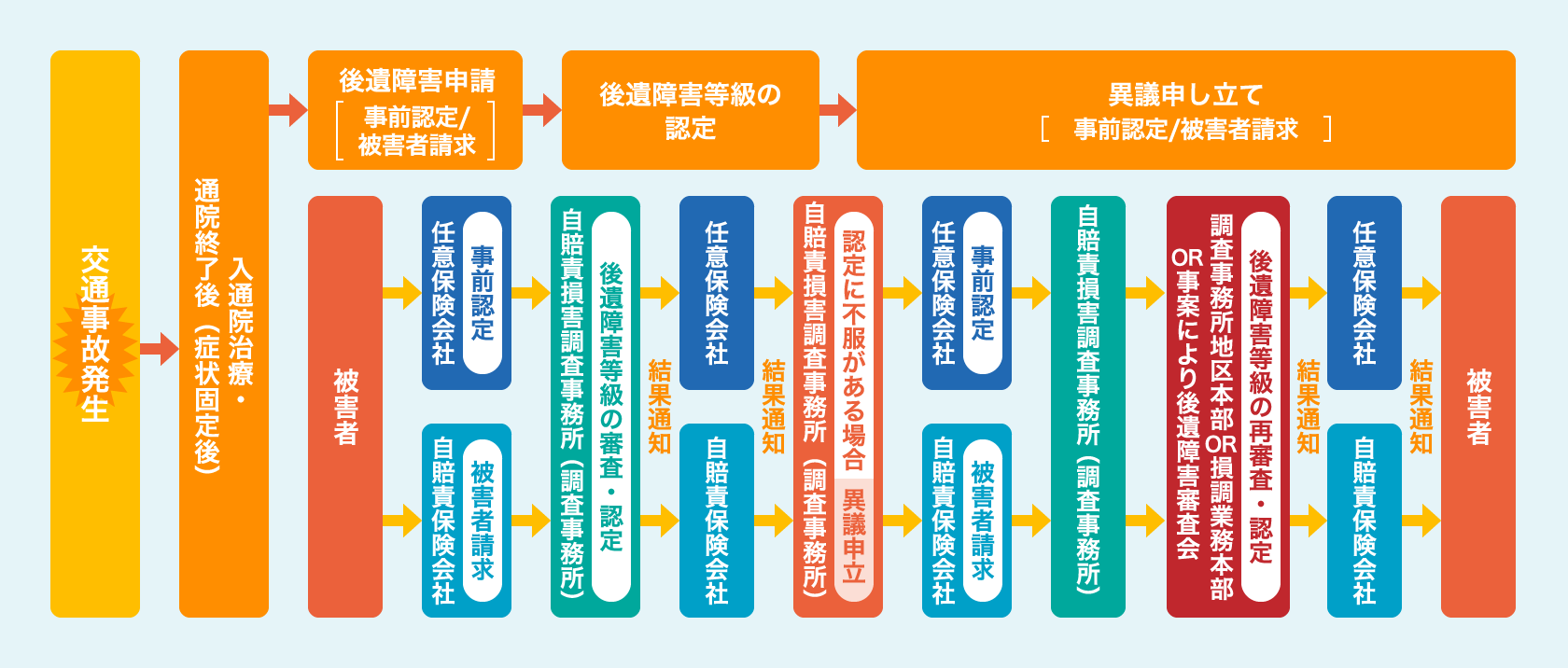

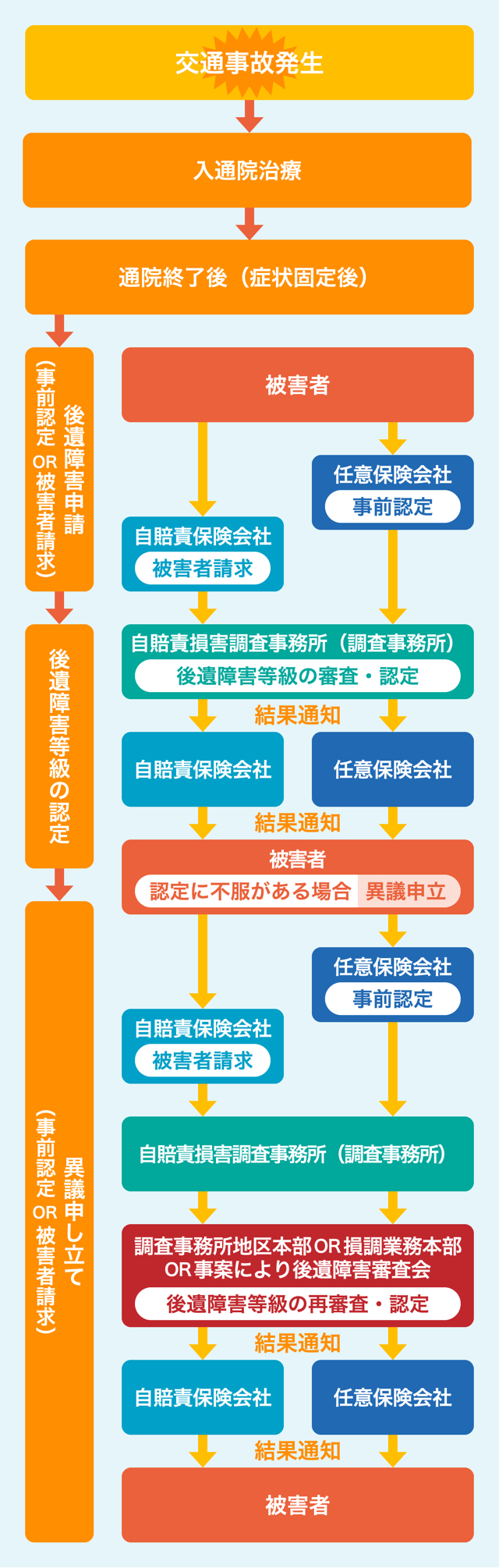

後遺障害申請は、多くのケースで、加害者側の任意保険会社(「任意保険会社」といいます。)が損害保険料率算出機構(

https://www.giroj.or.jp/

)の自賠責損害調査事務所(「調査事務所」といいます。)に事前認定を申請する方法で行われます。その後、任意保険会社は調査事務所から事前認定の結果の通知を受け、被害者の方に対しこの結果を通知します。

事前認定では、任意保険会社が必要資料の収集や申請を行うため、被害者の方に有利な症状やその証拠が提出されない虞があります。そのため、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されていないケースが散見されます。

当事務所の弁護士は、後遺障害申請やその異議申し立ての際、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を行います。また、事案に応じて任意保険会社を介さずに直接自賠責保険会社に自賠責保険金を請求し(「被害者請求」といいます。)、合わせて後遺障害申請や異議申し立てを行います。

適正な賠償額の実現(賠償額の増額)

後遺障害申請や異議申し立ては弁護士以外でも取り扱っている場合があります(例えば、行政書士など)。けれど、行政書士は示談交渉ができないため、後遺障害等級認定を獲得しても、適正な賠償額を実現することができません。 弁護士に依頼した場合、後遺障害等級認定を獲得した後、示談交渉や裁判によって適正な賠償額への増額を実現することができます。特に重度の後遺障害や死亡の事案では、賠償額が一千万円以上も増額する可能性があります。

交通事故の解決の流れ

▼ FLOW-01. 症状固定・後遺症

医師から通院終了・症状固定との診断を受けた後、首・肩・腰の痛みや手足指のしびれなど、後遺症が残った場合、又は、その疑いがある場合には、後遺障害等級の認定申請を受けます。

▼ FLOW-02. 後遺障害診断書の作成

通院終了後(症状固定後)、まず、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼します。

▼ FLOW-03. 後遺障害申請

①事前認定の方法

後遺障害申請は通常任意保険会社が調査事務所に事前認定を申請する方法で行われます。その場合、任意保険会社が必要資料を医療機関から収集し、後遺障害診断書と合わせて調査事務所に提出します。担当者によっては後遺障害申請の手続を説明しないこともありますので、要注意です。

②被害者請求の方法

事前認定の方法ではなく、被害者の方が自賠責保険会社に被害者請求する際に合わせて後遺障害申請を行う方法もあります。この方法は被害者の方において必要資料を収集する手間がありますが、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を十分に行うことができます。当事務所では事案に応じて事前認定と被害者請求を選択しています。

▼ FLOW-04. 後遺障害申請の被害者請求

事前認定の方法ではなく、被害者の方が自賠責保険会社に被害者請求する際に合わせて後遺障害申請を行う方法もあります。この方法は被害者の方において必要資料を収集する手間がありますが、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を十分に行うことができます。当事務所では事案に応じて事前認定と被害者請求を選択しています。

▼ FLOW-05. 後遺障害等級の認定

後遺障害申請後、調査事務所による後遺障害等級(1級~14級と非該当)の認定があります。被害者の方は事前認定の場合には任意保険会社、被害者請求の場合には自賠責保険会社から認定結果の通知を受けます。

▼ FLOW-06. 異議申立

後遺障害等級認定に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。異議申し立てによっても適正な後遺障害等級認定が受けられない場合には、加害者に対する裁判において適正な後遺障害等級認定を主張立証することになります。

異議申立のよくある質問